2024.10月 スペイン北部への旅

第12回 (最終回) オレンセ、レオン、バリャドリッド

★オレンセ (Ourense)

ポルトガルのブラガから北東約210キロ、人口約11万人の街。ブラガからバスで3時間弱でした。

オレンセはスペイン北西部のガリシア地方に位置し、温泉の街として知られています。

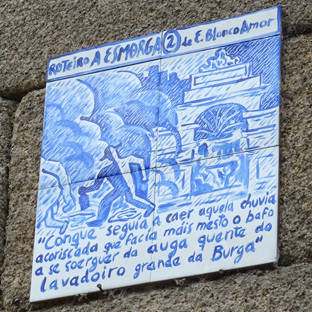

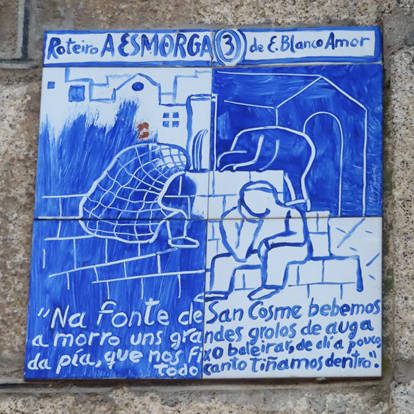

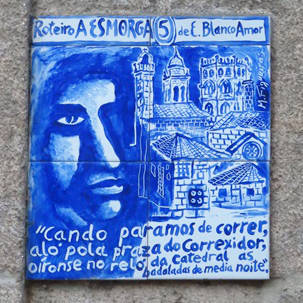

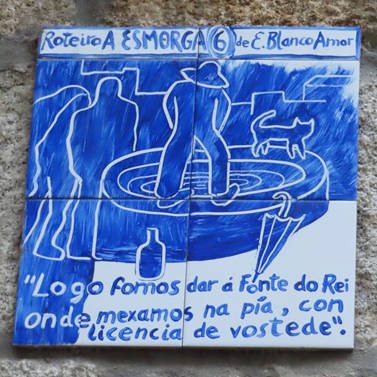

街なかのタイル (オレンセ)

通り名のタイル画がこの絵柄で統一されていました。

ガリシア地方では街なかにも教会等の宗教施設の中にも殆どタイル画はありませんが、調べたら面白いものが見つかりました。

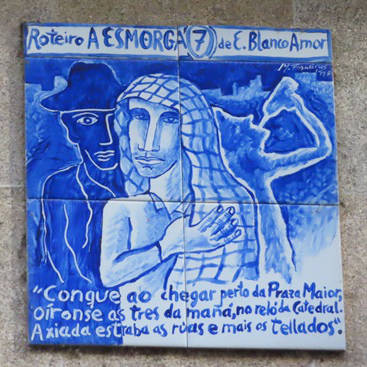

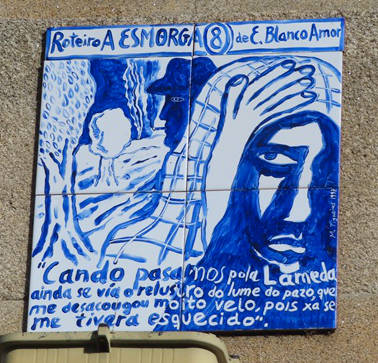

エドアルド・ブランコ・アモール (Eduardo Blanco

Amor) という小説家が故郷のオレンセを舞台に「ア・エスモルガ (A Esmorga)」という小説を書いています。3人の登場人物が、昼夜とわず酒を飲むことに夢中になり、様々な出来事が起こる内容とのこと。

この本は数か国語に翻訳、映画化もされましたが、残念ながら日本語訳はありません。

その小説のシーンをアーティストが描いた30cm四方のタイル画が、市内の関連する8か所にあるとのことで、そのタイルを探す旅となりました。

オリエンテーリングのようで探すのも楽しく、見つけると思わず口から「あった!」と言葉がでてしまいました。

タイル画には①から⑧のストーリー順で番号と文章がが書かれていました。小説の内容がわからないのが残念でした。

実際どんな場所に貼られていたかというと、お店の正面入り口の上部中央にあったり、

広場に並ぶ建物の右端扉の脇 (赤い矢印の所) にあったりしました。

街の様子 (オレンセ)

ラス・ブルガス (Las

Burgas)

街の中心部に67度の湯が噴き出す源泉がありました。実際触ってみましたがすごく熱かったです。

近くの川沿いには温泉施設が多数あります。

大聖堂 (Catedral)

12世紀に建てられました。時計台があるのが珍しいと思います。

街の広場などに十字架がありました。これを見るとガリシア地方にきたと実感します。

セア村のパン (Pan de

Cea)

オレンセの北約30キロに、セア村というパンで有名な場所があります。スペインで初めて原産地呼称を取得したパンで、決められた方法でセア村でのみ作られています。スペインのパンは一般的に翌日には固くなってしまいますが、このセア村のパンは3日過ぎてももちもちのままとのこと。パンには1つ1つ製造番号までついているそうです。

このパンがオレンセの市場で買えると聞き市場まで行きましたが、残念ながら購入できず。スーパーやパン屋さんで探そうと思いましたが、タイル探しで時間がなく諦めました。

昼食のために老舗のレストランに行ったらパンが出てきて(スペインでは大抵頼まなくてもパンが出てきます)、店の方から「これはセア村のパンです」と言われてびっくり!

嬉しかったのは言うまでもありません。折角なのでおかわりしました。もちもちで噛み応えがあり美味しかったです。市場で買ったら丸ごと一つの大きさで、美味しくても持て余したかもしれず、このレストランに入ってよかったと思いました。

★レオン (León)

オレンセから東へ約270キロ、人口約12万人の街。オレンセからバスで4時間弱でした。

レオンはブルゴスと同様に、サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路の主要なルートとなっています。

街中のタイル (レオン)

クエルダセカタイル。背景が素地のままです。

上がマヨルカタイル、下がクエルダセカタイルでこれも背景が素地のままです。

「EL CAMINO DE SANTIAGO」サンチャゴの道という意味です。

街の象徴である大聖堂やホタテ貝が中央に描かれた皿。ホタテ貝の周りの模様に、巡礼の目印の「黄色の矢印」があるのが面白いです。

街の様子 (レオン)

カサ・ボティネス (Casa Botines)

バルセロナのサグラダファミリアを手掛けたアントニ・ガウディの作品。昔は銀行として使用され内部見学は不可でしたが、現在は見学できるようになっています。

サン・イシドロ教会 (Basílica de San Isidoro)

11世紀が起源で、特に有名な「王家の霊廟 (Panteón

Real)」は必見です。保存状態の良いカラフルな天井が見事ですが、撮影禁止になっています。

大聖堂 (Catedral)

大部分が13〜14世紀に建てられたゴシック建築で、ステンドグラスはスペインで1番美しいと言われています。

★バリャドリッド (Valladolid)

レオンから東南へ約140キロ、人口約30万人の街。レオンからバスで2時間強でした。カスティーリャ王国の昔の首都で、現在は工業、商業の重要な中心地です。

マドリッドから帰国しましたが、バリャドリッドからマドリッドの国際空港までの直行バスがあり非常に便利でした。距離は200キロ弱、所要時間は3時間弱でした。

サンタ・イサベル修道院 (Monasterio de Santa Isabel)

15世紀に設立。街の中心部に位置しています。見学は週に1回、土曜日の11時と12時のガイドツアーだけで、見学場所は、教会・礼拝堂・回廊のみとなります。

修道院の入口。周りが高い壁になっていて、中は全く見えません。

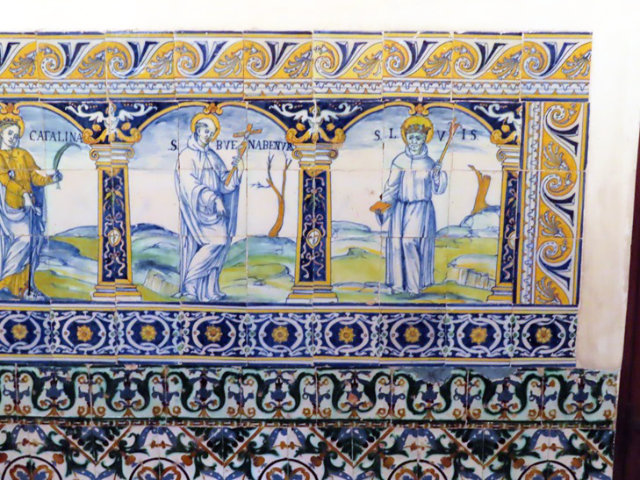

私の目的は礼拝堂でした。部屋の1面に祭壇が、残り3面にタイルのベンチがあります。16世紀のオリジナルとのこと。すごく保存状態がよいので驚きました。

祭壇前のタイル

ベンチのタイルには聖人が描かれているようです。聖人と上下のタイルがマヨルカで、それより下はクエンカタイルでした。

こちらの写真3段目のクエンカタイルは、トロの修道院の回廊にあったものと同じでした。

教会

回廊 この修道院内には他にもタイルがあるようでしたが、残念ながら非公開でした。

ピメンタル宮殿 (Palacio de Pimental)

15世紀に建てられたルネッサンス様式の宮殿で、1527年フェリペ2世がこの館で誕生したことで有名です。現在は州議会の本部として使用されているため、内部の見学はできません。入口を入ってすぐの玄関ホールに、バリャドリッドの歴史的エピソードの12場面を描いたタイル画があります。これは1939年から1940年にかけてタラベラの陶器職人が制作しました。

(左の建物がサン・パブロ教会、右の建物がピメンタル宮殿)

(1561年に大火災が起こり440件の家屋が破壊されました)

バリャドリッド博物館 (Museo de Valladolid)

16世紀のファビオ・ネリの宮殿を利用した博物館。当時の宮殿で使用されていたタイル類が、一部屋にまとめて展示されています。

中央が黄色の塗りつぶし?になっているようなタイル画は初めてみました。デザインも変わっています。

街なかのタイル (バリャドリッド)

郵便局

街の様子 (バリャドリッド)

サン・パブロ教会 (Iglesia de San Pablo)

サン・ベニト教会 (Iglesia de San Benito)

サンタ・マリア・ラ・アンティグア教会 (Iglesia de Santa María la Antigua)

今回の旅で購入したものをご紹介します。

左列の花瓶・コップのミニマグネット (カタツムリの絵)・タイル画はレルマの修道院で購入したもの。花瓶の絵は細い線にびっくりしました。タイル画は、「AMA DE CASA

(主婦)」の文字が入っていてこちらもプリントタイルと思われるような安定した線描きでした。

中央前列はブルゴスで購入したサンチャゴ巡礼のホタテ貝マークのマグネット。クエルダセカで自分で絵付けできそうです。

真ん中の青いマグネットはコインブラのサンタ・クルス修道院で購入。

中央列の小さい茶色の壺?のマグネットは、レルマで購入。

Lermaの文字が入っています。

中央列1番後ろはポルトガルの教会で購入。修道士さんの陶人形に一目ぼれ。赤いほっぺと洋服の前の下についている小さい四角のアズレージョが気に入りました。

右列の2つはコインブラで購入。前の四角のタイルは写真だと

わかりにくいのですが、中央の丸の部分が膨らんでいます。後ろは水差し (花瓶として使う予定) です。