10年くらい前、一輪挿しにするつもりで買った試験管タイプのガラス管。

数年前に100均で似たようなガラス管が売られているのを見て、

家にあることを思い出し、そろそろ形にすることにしました。

自宅のガラス管は長さ約9cm、直径は2cm弱。

100均で見かけたものはもう少し大きかったです。

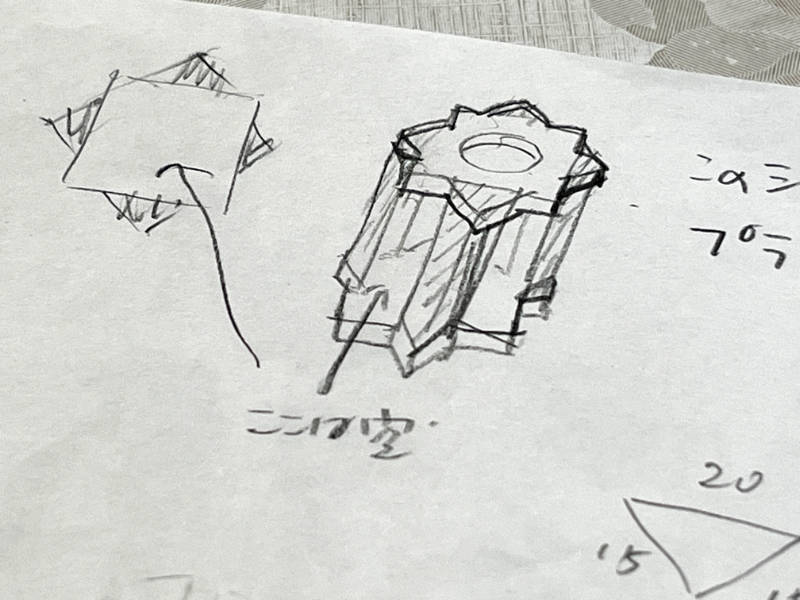

デザインは数ヶ月あれこれ考えて、最終的に八芒星の形にすることに。

イメージを描いてみます。

本体の高さは8cm弱で、天面と床面が八芒星の形。4本の柱で繋ぎます。

ガラス管は1.5cmくらい上に露出、壁には隙間があり横からは丸見えになります。

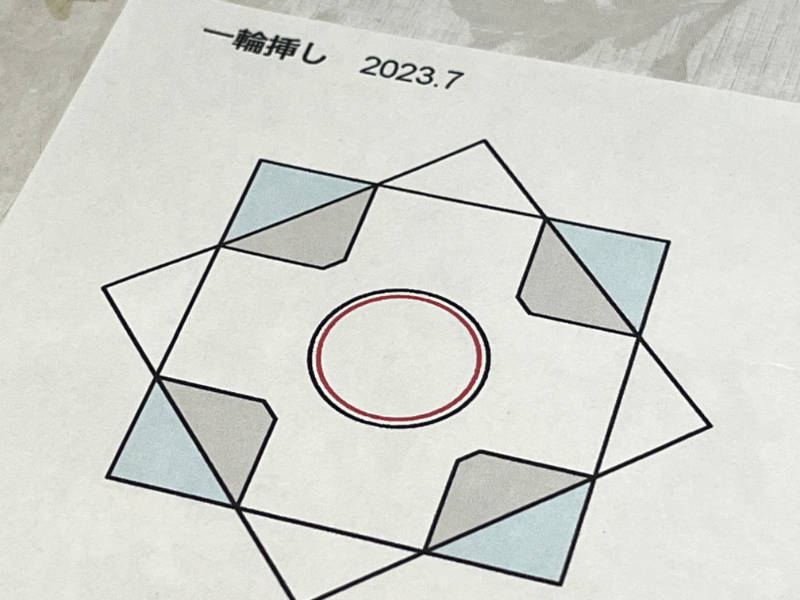

PCで清書。日付が2年前…

柱は水色の三角部分ですが、弱そうならグレー部分まで広げ四角柱にします。

中央の赤丸はガラス管の実サイズで、粘土は縮むため黒丸でカットします。

三角の柱は4本必要ですが、形を揃えるのが難しそうだったので

石膏型を作りました。

いきなりですが試作完成。

ガラス管の底が当たる底の中央部分は、ガラス管が滑らないよう少し凹ませました。

しかしどうでしょうね、この貧相な感じ!

柱も乾くにつれ反ってしまいました。

また試行錯誤し、鋳込みに変更。

2回失敗し、最後のこちらも成功ではないのですが、最終的に4型の石膏型を制作。

天面・底面・壁が2面です。

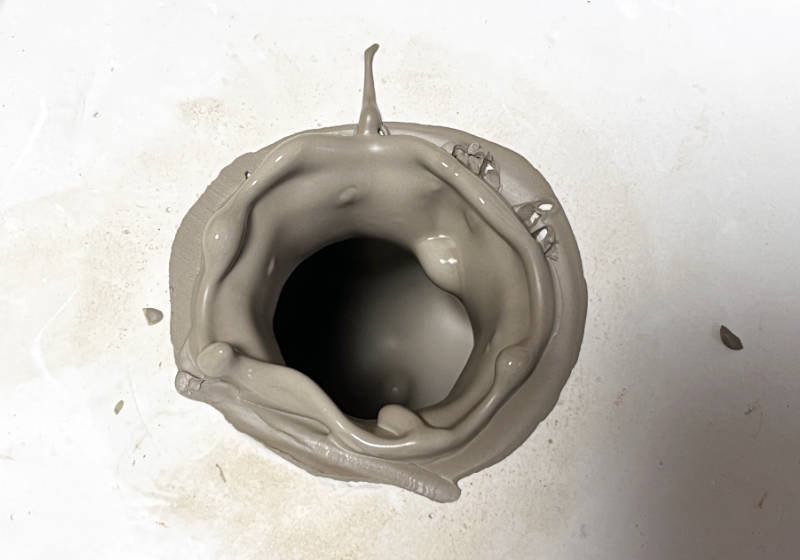

とりあえず鋳込むところまでは漕ぎ着けました。

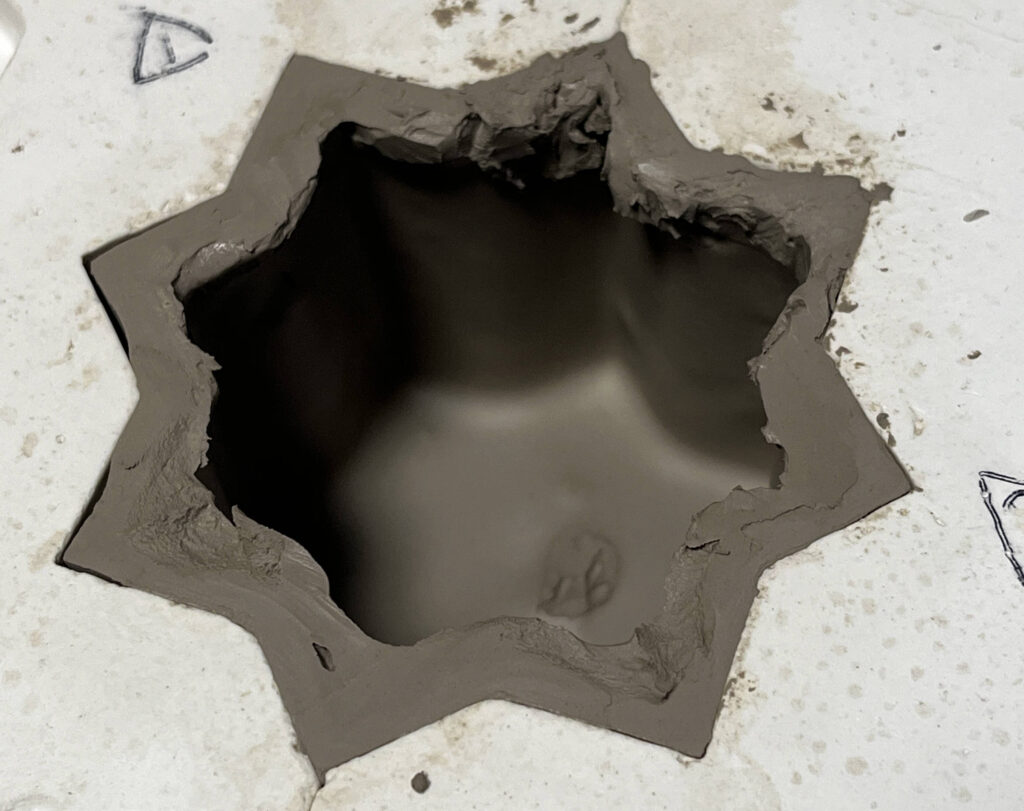

写真は鋳込み口。土を排出し終えたところ。

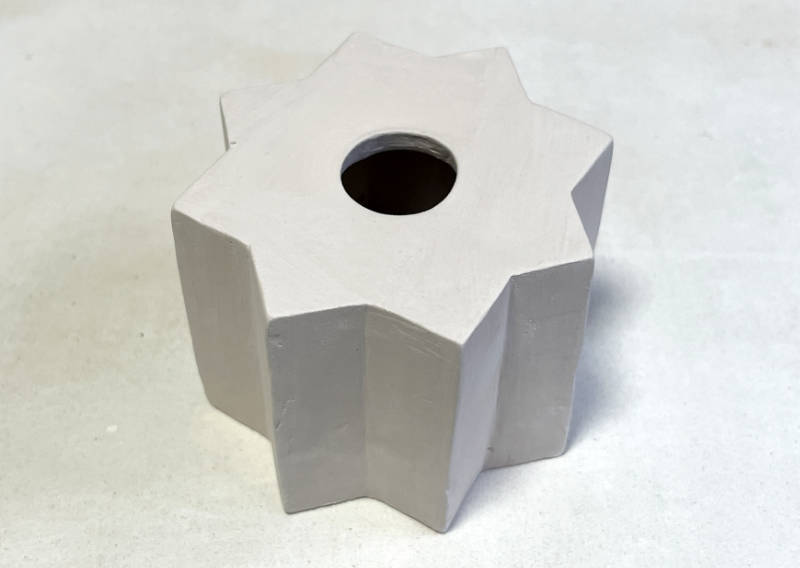

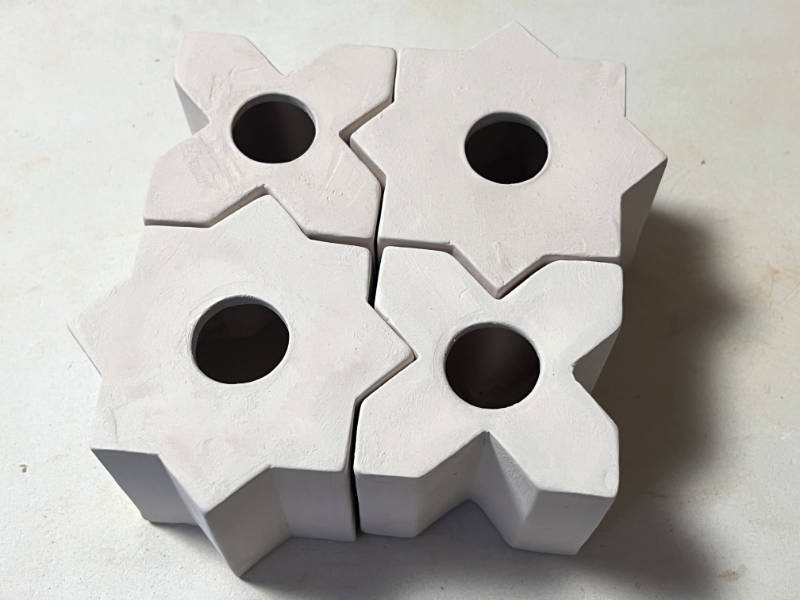

粘土の完成品はこちら。

底もあります。

最初は天面も底面も一体で鋳込むつもりでしたが、

天面が平らなため、排泥の時に土が流れていかず失敗。

それで天面は無くし、別途粘土を切り出して、後で合体させることに。

鋳込み口もガラス管に合わせた大きさから、本体の大きさに変更。

つまりコップのような形を鋳込み、天井は別に取り付ける感じです。

下は鋳込み口を取り外した写真ですが

壁部分の石膏を2型にしたのも失敗でした。

図形として壁が直角なので、少しテーパーはつけたものの

そう上手くもできず、石膏から粘土がなかなか抜けずに苦労しました。

この八芒星と並行して十字型の石膏も制作しましたが

そちらはさらに難しく、石膏からもなかなか抜けないし

失敗に次ぐ失敗で、石膏型はとてもお見せできません…

石膏から抜いた粘土も肌が荒れています。

写真右側が後から貼り付けた天面(最終的には底面になる)です。

肌荒れは削って整えます。

上に書いた通り、後から貼り付けた側は多少継ぎ目が見えるため

十字も八芒星も最終的にはそちらを底面にしています。

最終的に天面になる側の中央に、ガラス管を入れる穴を開けます。

とりあえず2個ずつ作りましたが、型から外すときに何度失敗したことか。

ガラス管は10個くらいあるので、当初はたくさん作る計画でしたが

これ以上作りたくない…

2個ずつあればパズルのように組み合わせられ

この形にした意味もあるので、鋳込みはこれにて終了です。

隙間だらけですが。

もし再び作ることがあれば、壁は4型で作るべき。

すると上下合わせて6型になりますよね、大変すぎ。もう二度と作らないでしょう。

ここまで漕ぎ着けたのは2024年9月でした。

次回はこれらに絵付けします。

ちなみに鋳込み土は教室で使っているスペインの白土から作っています。

きちんと陶芸している方が見たら怒る適当加減で

手の感覚で作っているため、割合など聞かれてもお答えできません。

自分で作る方は陶芸の本などで調べてくださいね。

また鋳込み用の石膏型は教室では作れません。(環境と設備がないため)

私も習った訳ではなく自己流で、いつも半分以上は失敗しており

レクチャーするスキルがありません。

こちらもチャレンジする方は調べてみてください。

ただし石膏も鋳込みも部屋がものすごく汚れるのでご注意あれ!<RK>