前回に続き「エジプトで買ったパピルスにフレームを作る」の巻です。

製作中の写真がほとんどなかった「牛」。

先に出来上がりからお見せします。

死者の書の絵柄だと思います。死後の楽園で牛を使って耕しているところ。

牛の顔が凛々しすぎると思います。

前回ご紹介のパピルスより若干絵が拙い感じがありますが、そういうのも好きです。

ちなみに私は古代エジプトに詳しいわけではないので、

このブログ記事は浅い知識で書いていることをお断りしておきます。

このフレームの粘土は1枚モノで、内側を切り抜いています。

外周と内周の乾く速度の差でヒビが入ったり、乾かす時に気を遣うため

あまり作りたくない形ですが、無事に割れずに出来ました。

葉っぱみたいなパーツと花みたいなパーツは別に作って接着しています。

ちなみに花のパーツは、昔オーナメント用に作った石膏型を使用。

昔の財産、結構使っています。

単色の釉薬をベタ塗りで出来上がり!

次もあまり撮影しておらず、ほぼ彫り上がったところから。

4つのパーツからなるフレームです。

前回ブログで作ったものは浮き彫り的なものでしたが、こちらは掘り下げです。

ちなみに敷いてある紙は昔の車用地図で、カーナビ時代でお役御免のため裏紙にしています。大きくて便利。

素焼きしてパピルスのサイズに合うか確認しているところ。

冥界の神、アヌビスのパピルスです。

立体のアヌビスがKY講師の前回ブログに掲載されているので、どうぞ合わせてご覧ください。

ところで2人の講師でエジプトネタが続いていますが、全くの偶然です!

青い釉薬を塗って焼きました。

羽根とスカラベ、太陽と蛇、アンクなど、古代エジプトでよく見られるモチーフを詰め込みました。

ではここからフレームの仕立て方です。

まずパピルスを保護するため、ビニールに入れます。

ポストカードが入っているようなビニールです。

ジャストサイズでは無いので、裏側に折り込んでテープで止めています。

土台はポリプロピレンシート。

タイルの下に不透明な板があるのがわかりますか?

タイルと現物合わせでカットします。

裏から見たところ。タイルとシートの間にパピルスを挟み、両面テープで接着します。

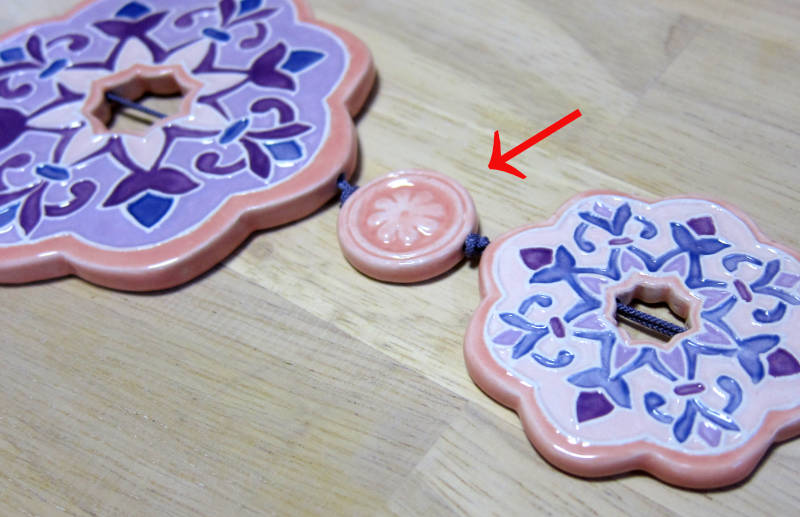

ご紹介した4つの作品全てに、紐を通す穴があったのにお気づきですか?

このアヌビスタイルは、タイルにだけ穴を開け、ポリプロピレンシートには穴を開けていません。

タイルの形に合わせてシートを切るのが面倒なためそうしましたが

他の3作品はシートにも穴を開け、タイル側からシートまで貫通させています。

出来上がり。

反射しないように撮影しているので分かりにくいですが

ご紹介した全てのパピルスはビニールに入れています。

これに合う紐があるか心配でしたが、10年くらい?昔に貰った麻紐が色合いもぴったりでした。

青系のフレーム、やっぱり全然パピルスの色合いと合わないですよね。

しかし馴染まない色にしたことでパピルスがより目立ちます、怪我の功名か?

実はここまでご紹介した4作品、2023年から24年にかけて作ったものです。

前回ブログの最初に書いたようにパピルスは5枚あるのですが

4つ作ったところで5つ目のデザイン案が浮かばず力付き、5枚目は放置状態に。

その間に2024年猛夏が訪れました・・・

冬になり、そろそろ5枚目のフレームを作らないとな…と思って

吊るして飾ってあったフレームをみたら、タイルの間に隙間が!

レリーフタイルの下に大きな隙間があるのがお分かりでしょうか。

恐らく猛暑で両面テープが緩くなったのだと思います。

シールを剥がす時、ドライヤーで温めると粘着力が弱くなりますよね。

そんな感じで、タイルが重力で落ちてきたのだと。

このフレームの作り方、木工ができなくても簡単にできるのでご紹介したのですが

他人にあげたりするなら両面テープでなく強力接着剤を使った方が良いかもしれません。

パピルスのフレームはもう一回だけ続きます。

(最後の5枚目、まだ製作中なので)<RK>